遺言内容が疑わしい相続のことなら

遺言無効・使途不明金問題

弁護士相談専門サイト

遺言・使途不明金問題の

解決を専門的にサポート!

当事務所は、遺言無効確認訴訟及び使途不明金問題の解決に力を入れております。

亡くなられた方が残した遺言の効力に疑問がある方や、すでに遺言無効確認訴訟や調停を提起された方からのご相談を承っております。

また、亡くなられた方の預貯金から使途不明の引き出しが疑われる場合や、他の相続人から無断での引き出し等を疑われている場合(いわゆる使途不明金問題)の相談も承っております。

遺言無効確認について

1遺言無効確認とは

遺言の基本と法的効力について

遺言とは、亡くなられた方が生前に残した意思表示で、財産(遺産)について、死後に、誰にどのように相続させたいかという意思を示したものです。

法的には、有効な遺言があった場合、遺産は、その遺言に従って分割されることとなります。

遺言の形式には、公証役場で作成した公正証書遺言や、自筆で作成した自筆遺言等がありますが、どのような形式の遺言であれ、亡くなられた方が生前に示した意思ですので、作成時点で、意思能力(自らの行為の動機と結果を的確に理解・認識して、正常な意思決定ができる能力)が備わっていなければ有効な遺言とはなりません。

認知症の方が作成した遺言は有効?

この意思能力について問題になることが多いのは、認知症の方(またはその疑いのある方)が作成した遺言です。

よく問題になる例としては、認知症の親を介護していた子どもが、自分に有利な遺言を親に書いてもらったような場合です。認知症の程度にもよりますが、重度の認知症に罹患しており、通常の意思疎通ですら難しいような方は、遺言を作成するに足りる意思能力を備えているとは言えないでしょう。

逆に、軽度の認知症であれば、簡単な内容の遺言(例えば、「全ての遺産を長男に相続させる」、といったごく単純な内容の遺言)を作成することは可能と思われます。

いずれにしても、遺言の効力に疑問がある場合には、遺言の効力を疑う側が、遺言無効確認の調停や訴訟を提起して、裁判所にて、遺言が無効であることを認めてもらう必要があります。

遺言が無効になった場合の相続はどうなる?

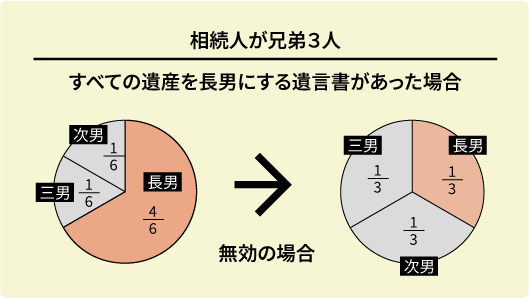

遺言が無効であることが裁判所で認められれば、遺言の効力は失われます。その結果、遺産は、遺言に書かれた内容ではなく、法定相続分に従って分割することとなります。

例えば、相続人が兄弟3人で、全ての遺産を長男に相続させるという父親の遺言があったとした場合、次男、三男の取得分は、遺留分(遺言があったとしても相続できる最低限度分)のみで6分の1となります。しかし、この遺言が無効となると、3人兄弟の相続分は、それぞれ法定相続分の3分の1ずつとなります。

故人の意思能力を判断するうえで、最も参考にされるのが、故人が入通院していた病院のカルテや介護記録等です。介護保険を利用していたのであれば、認定調査表の記載も重要です。これらの資料には色々なことが記載されており、故人の意思能力を推し量るうえで非常に重要な資料となります。

2当事務所ができること

遺言の有効性に疑義がある場合の調査・対応

当事務所は、故人の遺言作成時点での意思能力が疑われる場合、相続人の方からの依頼を受けて、カルテや認定調査表等を取得して、事前調査を行い、遺言の効力についておおよその見通しをお伝え致します。

すでに遺言無効確認訴訟を提起されている場合や、相続人間で、遺言の効力に争いが生じている場合は、間に入って折衝をしたり、遺言無効確認訴訟の対応をしたり致します。

処分禁止の仮処分や、遺言無効確認訴訟に対応いたします

疑義のある遺言に基づいて、すでに不動産の登記名義が変更されている場合は、処分禁止の仮処分(名義変更された不動産の売却等の手続きを阻止する措置)等の法的手続きが必要となるかもしれません。

当事務所の所属弁護士は、これまでに多くの遺言無効確認訴訟の経験があります。

遺言の効力を疑いになられている方や、すでに遺言無効確認訴訟を提起されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

3当事務所の解決事例

認知症を理由とした、遺言無効確認訴訟

遺言者は、4人兄弟姉妹の母親であり、生前に、全ての遺産を次女に相続させる旨の遺言を作成していました。このため、長男が次女に対して、遺言作成当時、母親は認知症のため意思能力がなかったことを理由に、遺言無効確認訴訟を提起しました。

当事務所の弁護士が次女の代理人となり、裁判手続きを遂行した結果、遺言が有効であることを前提にした勝訴的和解となりました。

この件では、遺言者である母親は、病院を退院した直後に遺言を作成していました。入院していた病院のカルテには、母親の認知能力にかなり問題があるかのような記載が多々ありました。しかし、当事務所にて詳細に調査したところ、母親は、入院直前までは、1人暮らしをしており、自立して生活をしていたこと、退院後も重度の認知症という診断は受けていなかったこと、認定調査表等には認知症の程度は軽度であること等が記載されていることが判明しました。

そこで、当事務所が、母親の入院中の認知能力の乱れは、医学的に言うところの「急性期混乱リスク状態」(環境等の変化のため、一時的にせん妄状態に陥った状態)であったこと、高齢者は環境が変わると意思能力に問題がおきやすいこと等を、証拠資料をもとに、丁寧に主張・立証した結果、裁判所も、それを認めました。

裁判所は、たとえ遺言作成直前のカルテに、認知能力にかなりの問題がある旨を窺わせる記載があったとしても、全体としてみれば、遺言者の認知症の程度は重度ではなく、遺言は有効であるとの心証を示したのです。その後、長男との間では、遺言が有効であることを前提に、次女が長男に遺留分相当額を支払うという内容の和解で決着が付きました。

4裁判例の紹介・分析

当事務所の判例実績

以下では、公正証書遺言等について有効であると判断した近時の裁判例を分析した表を掲載しておきます。

意思能力の判断にあたっては、長谷川式スケール(認知機能の低下を早期に発見することができるスクリーニングテストで、一般的には、20点以下の場合には、認知症の疑いが高いと判定されます)の点数や、主治医意見書の日常生活自立度(高齢者の日常生活がどの程度自立してできているかを判定する評価)が参考になります。

極めて珍しい判決事例

当事務所の笹谷弁護士は、公正証書遺言について、意思能力を理由としてではなく、錯誤無効(分かり易く言えば、遺言者が遺言作成の前提となる事実を勘違いしていた)を理由として、遺言が無効であるという極めて珍しい判決を勝ち取っております。

遺言について錯誤無効を認めた裁判例は、さいたま地裁熊谷支部の平成27年3月23日判決(この判決は、「遺言者が真実を知っていたならばその遺言をしなかったといえることを要する」と判示しています)がありますが、高裁レベルでは、おそらく唯一の裁判例であると思われます。

使途不明金問題について

1使途不明金問題とは

「誰が何に使った?」遺産相続で問題となる使途不明金の対応とは

遺産相続の場面における使途不明金問題とは、被相続人の預金から引き出された金銭について、どのような用途で使用されたのかが分からない場合です。被相続人の財産管理をしていた相続人が、定期的に預金から金銭を引き出しているような場合が多いです。

使途不明金の処理は、複雑で多岐に渡ります。仮に引き出された預金について、被相続人から贈与を受けた、つまり、「もらったものである」と主張する人がいれば、本当に贈与を受けたのかどうか、また、本当に贈与を受けたのであれば、遺産の前渡しということで、遺産分割の際に清算をしないといけないのではないか(いわゆる特別受益の問題)となります。

認知症と預金引き出しの法的問題

他方、預金を無断で引き出して着服していたのであれば、他の相続人は、着服した人に対して預金の返還を求めなければなりません。遺言無効確認と同様、預金が引き出された時点で、被相続人が重度の認知症に罹患していたのであれば、それは、被相続人の同意なく引き出されたことが強く推認されることとなります。

2当事務所の解決事例

施設入所中の母の預金から1000万円 兄の不当利得を立証し、公平な相続へ

被相続人は、2人兄妹の母親であり、晩年は施設に入所し、亡くなる2年前から母親の金銭管理を兄が行ってきました。

母親の死亡後、妹は、兄から遺産分割の提案を受けましたが、兄の言う遺産総額は、従前母親から聞いていた金額よりも金額が低く、妹が不思議に思いました。そこで、妹が、母親名義の預金の取引履歴を入手したところ、施設の利用料や母親の生活等に係る費用以外に約1000万円を兄が引き出していたことが発覚しました。

弁護士は、妹の代理人として、兄に対して訴訟を提起し、母親が入所していた施設の介護記録や入所記録、当時入通院を行っていた病院のカルテや看護記録などを分析し、生前に母親が1000万円もの多額のお金を引き出すことについて同意するはずがないこと、また、1000万円を母のために使用する必要はないことなどから、この1000万円は、兄が自身のために不当に利得したことを主張・立証しました。その結果、裁判所も、ほぼ満額を兄が不当に取得したものであると認めました。

その後、訴訟では、兄妹間で遺産分割協議を行い、兄が不当に取得した1000万円を遺産に戻したうえで、兄と妹が、それぞれ遺産の2分の1を取得するという内容の裁判上の和解が成立しました。

3当事務所ができること

正当な贈与を立証するための対応

まず、被相続人が利用していた金融機関から取引履歴を取り寄せ、使途不明金の有無を調査します。

また、同時に、被相続人の意思能力の確認もして、贈与の意思表示が可能であったか否かも調査致します。

その後、相手と折衝して、場合によっては、使途不明金について、返還請求訴訟を提起します。

他方、適切に被相続人の預金管理をしていたのに、他の相続人から着服を疑われている場合や、被相続人から真に贈与を受けていた場合には、それらを証拠付ける資料を収集して、他の相続人と折衝致します。

費用について

1遺言無効確認の事前調査

初期調査費用

故人のカルテや認定調査表等を取得して、遺言の効力について、おおよその見通しを調査します。

調査費用:

27万5000円(税込み)

+

実費(カルテのコピー代等)

が必要になります。

2遺言無効確認訴訟・

使途不明金問題

算定表

経済的利益を基準に以下の表のとおり、算定します。経済的利益とは、紛争が解決した際に、紛争前の状態と比較して、依頼者の方が得られる利益を指します。

| 経済的利益 | 標準着手金 | 標準報酬金 |

|---|---|---|

| 300万円以下 | 8% | 16% |

| 300万円超3000万円以下 | 5%+90,000円 | 10%+180,000円 |

| 3000万円超3億円以下 | 3%+690,000円 | 6%+1,380,000円 |

| 3億円超 | 2%+3,690,000円 | 4%+7,380,000円 |

横スクロールができます

遺言無効確認訴訟であれば、遺産総額が1億で、相続人が長男・次男の二人。全ての遺産を長男に相続させるという遺言の場合、長男の取得分は7500万円、次男は遺留分の2500万円となります。

仮に、遺言が無効になると、長男・次男ともにぞれぞれ5000万円となるので、次男は2500万円の経済的利益を獲得したこととなります。この場合で、次男様からご依頼を受けた場合の着手金は134万円(消費税別)で、成功報酬は268万円(消費税別)です。

なお、その後の遺産分割協議が必要となる場合には、別途、遺産分割協議について費用が発生致します。

弁護士紹介

弁護士登録後は、消費者被害や中小企業の法的問題を多数扱ってきました。

是非、お気軽にご相談ください。

- 中央大学法学部卒業

- 関西学院大学 法科大学院卒業

- 司法試験合格

- 弁護士登録

- 大阪簡易裁判所 民事調停官(非常勤裁判官)

- 令和6年1月より、ひすい法律事務所を開設

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

- 大阪府立大学経済学部卒業

- 関西学院大学法科大学院修了

- 大阪パブリック法律事務所、新世綜合法律事務所の所属弁護士を経て、令和6年1月より、ひすい法律事務所を開設

依頼者様のために最善の解決を目指し、誠実に根を張り、解決の花を咲かせたいと思っています。

- 岡山大学法学部卒業

- 関西学院大学法科大学院 修了

- 弁護士登録(大阪弁護士会)

- 約10年間、大阪市内の法律事務所を勤務したのち、2021年園田すみれ法律事務所を開設

- 令和6年1月より、ひすい法律事務所を開設

ご相談・ご依頼

遺言無効確認及び使途不明金の法律相談に関しては、

初回の1時間内の面談相談に限り無料で承っております。

まずは、相談フォームか、お電話からお気軽にお問い合わせください!